Die Zusammensetzung der Detektortypen des Großdetektors hängt unter anderem von dem zu untersuchenden Phänomenen des Experimentes ab. Jedoch lässt sich bei allen ein ähnlicher Aufbau feststellen.

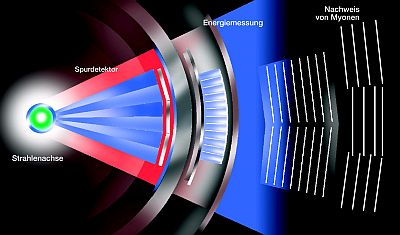

Abb.1. Aufbau eines Detektors zu einem Collider-Experiment (Quelle: DESY Hamburg, Stand: 27.3.2006)

Zuerst zeichnen zwei aufeinander folgende Spurendetektoren (rot) den Verlauf der Teilchenbahnen auf. Es folgt ein elektromagnetisches Kalorimeter (blau), in dem Elektronen, Positronen und Photonen absorbiert werden. Das Photon hinterlässt jedoch im Gegensatz zu Elektronen und Positronen in den vorangehenden Spurenkammern keine Spur. Im Anschluss werden im hadronischen Kalorimeter (schwarz) massereiche Teilchen absorbiert, zu denen auch die Hadronen zählen. Während diese Teilchen auch schon im elektromagnetischen Kalorimeter Energie abgegeben haben, werden Neutronen nur im hadronischen Kalorimeter registriert. In der darauf folgenden Myonenkammer, die wie ein Kalorimeter aufgebaut ist, werden Teilchen erfasst, die durch das bisherige Detektorsystem durchgedrungen sind. Dies sind meist die Myonen. Neutrinos hinterlassen überhaupt keine Spuren in einem Großdetektor. Ihre Anwesenheit kann nur indirekt über den Vergleich der Energien vor und nach dem Stoß bestimmt werden. Die Daten der Detektoren werden in einem zentralen Computer ausgewertet, der ein vollständiges Bild entwickelt.

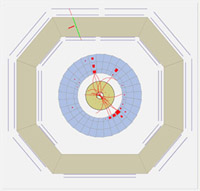

Abb.2. Darstellung von Teilchenbahnen und -energien durch einen zentralen Computer (Quelle: DESY Hamburg, Stand: 23.2.2006).

Abbildung 2 zeigt die vom ZEUS-Detektor am DESY registrierten Teilchenbahnen nach einer Kollision von Proton und Positron . Es heben sich zwei so genannte Jets hervor. Dies sind Gruppen von Teilchenspuren, die in die gleiche Richtung weisen. Die Spuren der einzelnen Teilchen sind die rote Linien. In dem äußersten Detektor, einer Myonenkammer, wurde ein Myon registriert (grüne Linie).